我們高興地宣布旭日全球佛教研究網絡的成立!

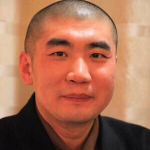

旭日全球佛學網絡獲得了旭日慈善基金會的資助,並於二零 一七年 一月正式啟動,由楊釗博士親自擔任首席顧問。

二零零五年七月二十七日,旭日企業有限公司的創始人兼董事長楊釗先生創立了旭日慈善基金會。該基金會的一個主要宗旨是在全球範圍內推廣佛教及推動佛學研究。

楊釗博士(首席顧問),廣東省惠州市人,香港太平紳士,獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。現任香港旭日集團董事長,現時主要社會職務有:香港中華總商會終身榮譽會長、香港各界文化促進會終身榮譽會長、香港廣東社團總會首席會長、廣州暨南大學校董。

1967年到香港,白手起家,1974年創業,1978年開始回內地投資設廠,包括服裝廠、服裝連鎖店、房地產業務等。公司經四次轉型,由服裝製造發展至服裝零售連鎖店、再轉型為房地產和金融投資業務等。旭日集團總淨資產超過200億港元,在美國、加拿大、新加披、澳洲、新西蘭以及中國內地、香港擁有地產、金融和服裝業務。事業成功以後,楊釗先生積極主張,作為現代企業家,應負起「企業的社會責任」,以「兼善天下」為己任。多年來,他帶領的旭日集團,為香港、內地及世界其他地方扶貧救災、興辦教學,所捐金額已超過31億港元。

當前東亞地區在全球的重要性日益增大,其文化風範也越來越鮮明地得以彰顯。伴隨這一趨勢,許多領域的學者都認識到研究佛教和東亞宗教具有極大的重要性。過去十年學術研究已經豐富了人們對歷史上的和當代的宗教現象的理解,這部分歸功於新文本和文物的發現,以及人種學上的評析有了越來越多的機會得以發表。盡管取得了這些進步,眾多學科之間的分野仍然阻礙著佛教和東亞宗教研究方面的創新。在學術機構中,學者接受的是不同的學術訓練,供職於不同的系科,他們相對孤立地進行著各自的研究;很少有人有能力或願意從不同學科的角度來審視他們的課題。同樣,盡管溝通和交通的便利都能促進對話,但是對歐洲、北美和東亞三地之內或之間的學術圈來說,文化、語言和地理仍然成為區隔彼此的界限。通常認為,東亞與歐美學者之間的鴻溝尤其巨大。科技的發展已經開始令一些問題得以緩解,而這一籌備中的網絡所能帶來的廣泛而長期的學術合作,將幫助植根於北美,歐洲和東亞各地學術機構、眾多領域的學者締造彼此之間永久的專業聯系。

來自國際上十四所大學的佛教學教授們共同提議,成立非正式的與法律上自由組合的學術網絡計劃,推進漢傳佛教人才培養與國際交流。該計劃得到了楊釗先生和中英佛學促進會的全力支持。具體夥伴單位如下(以進入網絡的先後排序):

- 北京大學,中國

- 英屬哥倫比亞大學,加拿大

- 漢堡大學,德國

- 普林斯頓大學 ,美國

- 牛津大學,英國

- 劍橋大學,英國

- 耶魯大學,美國

- 加州大學柏克萊分校,美國

- 哈佛大學,美國

- 香港大學,中國

- 耶路撒冷希伯來大學,以色列

- 浙江大學, 中國

- 東京大學, 日本

- 法國國立東方語言與文明學院

基金會將為上述合作大學提供不同類型的資助。對於位於歐洲(劍橋大學、漢堡大學、牛津大學、與法國國立東方語言文明學院),北美(哈佛大學、普林斯頓大學、耶魯大學、加州大學柏克萊分校、與英屬哥倫比亞大學),以及中東(耶路撒冷希伯來大學)的十所合作大學,基金會每年將為以下項目提供支持(對位於東亞的四所伙伴大學──北京大學、香港大學、浙江大學與東京大學──的資助,內容略有不同):

- 為來自中國大學或其他華語國家或地區的一名高級學者設立訪問教授職位,使其在歐洲或北美的合作大學進行3-12月的訪學。在這些歐美合作大學中,訪問教授將定期(每周或每兩周)與佛教和東亞文化的教師和學生見面交流。交流內容包括研讀一個或一組東亞宗教文本,以及舉辦幾個公開講座;

- 為在中國大學或其他華語國家或地區的高年級的研究生或博士後研究生提供助研金,使其能在歐洲或北美的合作大學作6-12月的訪學。在歐美大學里,訪問的研究生或博士後將持續與佛教和東亞文化方面的教師和學生進行互動,包括參與課堂和出席講座等;

- 中國佛教學研究獎學金:供旭日網絡大學的研究生在中國進行3-6月的研究;

- 研討會基金:供各夥伴大學舉辦佛教與東亞文化研討會;

- 講座基金:供各旭日夥伴大學舉辦有關佛學研究的講座;

- 東亞佛學研究生獎學金:用於資助來自中國大陸或其他華語國家或地區的研究生在旭日夥伴大學註冊學習研究生課程;

- 學術出版:每年出版中英文各一本兩期雜誌、以及四套叢書(十多本);

- 暑期密集菁英班:每年在旭日夥伴大學輪流舉辦佛學研究暑期密集菁英班。

北京大學佛教典籍與藝術研究中心以及英屬哥倫比亞大學“拔地入雲”研究項目負責協調整個旭日全球佛學網絡內的合作,並作為旭日網絡與功德主之間溝通的窗口、以及統籌各夥伴大學面向功德主的年度報告。指導委員會成員名單如下:

Zhan Ru 湛如(北京大學)(主任委員)

北京大學外國語學院教授、博士生導師,北京大學東方學研究院副院長,北京大學佛教典籍與藝術研究中心主任。兼任南開大學宗教與文化研究中心主任。同時擔任中國佛教協會副會長。研究領域包括佛教语言與佛教文獻、佛教律藏、敦煌文献、印度佛教石窟寺等。主持國家社會科學重點項目“唐代長安與絲綢之路”及國家社會科學重大項目“印度古代梵文文藝學經典翻譯與研究”等。主要著作包括:1.《敦煌佛教律儀制度研究》,北京:中華書局,2003年。2.《浄法與佛塔:印度早期佛教史研究》,北京:中華書局,2007年;3.《禅苑清規研究》,北京:商務印書館,2014;4. 《西明東夏:唐代西明寺與絲綢之路》(兩卷本),北京:中華書局,2022年; 5. Disciplinary Rituals in Dunhuang Buddhism, Leiden: Brill, 2023。

Jinhua Chen 陳金華(英屬哥倫比亞大學)(副主任委員)

加拿大皇家學會院士、英屬哥倫比亞大學東亞思想史講座教授,曾任加拿大國立東亞佛教講座教授(CRC)多年。研究領域涉及東亞政教關係,中古時期僧傳(聖傳)文學,佛教聖地,舍利崇拜,佛教與技術革新,以及佛教翻譯等領域。研究成果包括:已出版六部專著,合編十餘本書籍,發表七十多篇論文。這些成果曾獲眾多基金和獎項,包括日本學術振興會、加拿大國家社科基金和 Peter Wall 高級研究院、德國洪堡基金會和馬普研究所以及美國人文研究中心等機構的研究基金。目前領導一項為期多年的旨在重新建構佛學與東亞宗教重要面向的國際性與跨學科的龐大項目,由加拿大政府資助並得到國際上諸多名校與基金會的支持。

指導委員會委員:

Steffen Döll 鐸諦棻(德國漢堡大學沼田佛學研究中心)

Steffen Döll是研究日本佛教的沼田教授以及漢堡大學沼田佛教研究中心的聯合主任。他相繼在慕尼黑大學和京都大學接受過日本研究學、中國研究學和宗教研究學的訓練。他的研究方向集中於佛教哲學和歷史、東亞文化遷移過程以及日本思想和文學傳統。他的著作包括2005年出版的關於京都學派哲學家上田閑照(1926–2019)的專著,2010年出版的關於在日僑居的中國僧人和他們對日本禪宗佛教的製度化、教條化和行為化的發展的專著,以及若干與東亞宗教史和文化史相關的論文。

Stephen Teiser 太史文(普林斯頓大學)

太史文擔任鈴木大拙佛學研究教授,也是普林斯頓大學宗教系的講座教授。他的領域是佛教與中國宗教,其研究運用文字材料、寫本、以及絲路遺留下來的藝術和物質資料,追溯文化之間的互動。他擔任普林斯頓跨院系東亞研究項目的主任。在2014年他榮獲普大 McGraw 教學中心頒發的人文學科研究生指導獎,他目前的研究重點是敦煌的儀禮寫本,并主編多種學術文集。

Kate Crosby 寇思璧(牛津大學)

Kate Crosby於2022年加入了牛津大學並擔任沼田佛教研究教授。在她從倫敦大學國王學院遷至牛津之前,Kate曾先後任職於愛丁堡大學、蘭開斯特大學、卡迪夫大學和倫敦大學亞非學院。除了研究生和博士期間在牛津大學學習梵文、巴利文和藏文、印度宗教和佛教以外,Kate也曾就讀於漢堡大學和凱拉尼亞大學。除此之外,她還師從來自浦那、瓦拉納西和加德滿都的傳統教師們。她研究主要涵蓋了梵文、巴利文和與近世及現代上座部佛教修行相關的巴利語地方文學,其中主要包括了近世冥想修行及其與當代冥想技巧之間的關係。她也曾在大部分上座部佛教人口較多的國家進行過實地田野考察。她的出版物包括了關於寂天(Śāntideva)所著的《入菩提行論》(Bodhicaryāvatāra)的翻譯和研究(與 Andrew Skilton合著,1994 年);《摩訶婆羅多:女性與夜深人靜》(2009);《傳統上座部佛教及其現代壓制》(2013年);《上座部佛教:連續性、特性、多樣性》(2014);和《深奧的上座部佛教:關於被遺忘的東南亞冥想傳統的故事(2020年)。

Kate Crosby於2022年加入了牛津大學並擔任沼田佛教研究教授。在她從倫敦大學國王學院遷至牛津之前,Kate曾先後任職於愛丁堡大學、蘭開斯特大學、卡迪夫大學和倫敦大學亞非學院。除了研究生和博士期間在牛津大學學習梵文、巴利文和藏文、印度宗教和佛教以外,Kate也曾就讀於漢堡大學和凱拉尼亞大學。除此之外,她還師從來自浦那、瓦拉納西和加德滿都的傳統教師們。她研究主要涵蓋了梵文、巴利文和與近世及現代上座部佛教修行相關的巴利語地方文學,其中主要包括了近世冥想修行及其與當代冥想技巧之間的關係。她也曾在大部分上座部佛教人口較多的國家進行過實地田野考察。她的出版物包括了關於寂天(Śāntideva)所著的《入菩提行論》(Bodhicaryāvatāra)的翻譯和研究(與 Andrew Skilton合著,1994 年);《摩訶婆羅多:女性與夜深人靜》(2009);《傳統上座部佛教及其現代壓制》(2013年);《上座部佛教:連續性、特性、多樣性》(2014);和《深奧的上座部佛教:關於被遺忘的東南亞冥想傳統的故事(2020年)。

Noga Ganany 高諾佳(劍橋大學)

英國劍橋大學明清文化歷史的副教授。她的研究重心主要為宗教與文學的關係,尤其是對明清出版文化與祭祀崇拜的關係感興趣。她的研究趣也包括佛教和道教出身傳記,通俗文化,古代文學,旅行和朝聖。她於哥倫比亞大學得博士位。目前正在寫兩本書:《出身小說:明代神仙傳記與祭祀崇拜》和《閻羅王:中國的地獄和來世概念》。她目前也正在研究十五世紀佛陀插圖聖徒傳記《釋氏源流》。最近的文章包括:《鄧志謨的三聖記》(Religions,2022),《明代出身小說的地獄遊記》(Late Imperial China,2021),《濟公》(Brill’s Encyclopedia of Buddhism: Lives,2019)等等。

Eric Greene 葛利尹(耶魯大學)

葛利尹是耶魯大學宗教學副教授。其研究方向為中世紀中國佛教,尤其是在印度佛教與中國本土文化碰撞與融合後產生的中國化的佛教。他近來的研究主要集中在佛教禪定,包括印度禪定傳統向中國傳播的歷史,中國特色的禪定方式的產生,以及佛教懺悔和贖罪的儀式。此外,他發表的文章還涉及早期禪宗歷史、絲綢之路佛教繪畫、以及現代心理學術語對西方解讀佛教的影響。

Robert Sharf 夏復(加州大學柏克萊分校)

夏復擔任柏克萊陳廷驊傑出教授席位。他的研究重心主要為中世紀中國佛教(特別是禪學),並對日本佛教、佛教藝術、儀式研究以及宗教研究中的方法論相關內容也有所涉獵。除了任職於柏克萊的東亞語言與文化研究系外,他同時也是柏克萊佛學研究中心的主任。他還是幾個雜志與叢書的編委,包括《國際佛學研究協會會刊》、《中國宗教研究雜志》、《日本宗教研究》、以及黑田研究院與夏威夷大學出版社聯袂出版的《黑田佛學研究叢書》。

夏復擔任柏克萊陳廷驊傑出教授席位。他的研究重心主要為中世紀中國佛教(特別是禪學),並對日本佛教、佛教藝術、儀式研究以及宗教研究中的方法論相關內容也有所涉獵。除了任職於柏克萊的東亞語言與文化研究系外,他同時也是柏克萊佛學研究中心的主任。他還是幾個雜志與叢書的編委,包括《國際佛學研究協會會刊》、《中國宗教研究雜志》、《日本宗教研究》、以及黑田研究院與夏威夷大學出版社聯袂出版的《黑田佛學研究叢書》。

Eugene Wang 汪悅進 (哈佛大學)

汪悅進(Eugene Wang),哈佛大學洛克菲勒亞洲藝術史專席教授,任教於哈佛藝術與建築史系、宗教研究系、戲劇舞蹈多媒系、中亞系。著述涵蓋古今,包括青銅、壁畫、雕塑、書畫、建築、版刻、攝影,電影等多種媒介。曾獲古根海姆獎。專著《塑造法華經:中國中古佛教視覺文化》獲2006年日本坂本日深學術賞。任《佛教百科全書》的藝術史編輯。2018年創立哈佛大學CAMLab,研發藝術智能及文化遺產的深度多媒體驗。

Georgios T. Halkias 賀祺雅(香港大學)

賀祺雅(Georgios T. Halkias),香港大學佛學研究中心總監,副教授。2006年,他於牛津大學獲得哲學博士學位,其研究課題為藏地語境中的淨土信仰。他的主要研究興趣包括佛教在藏地的早期傳播、喜馬拉雅地區的佛教、金剛乘的諸觀想體系,以及佛教與印度和中亞的希臘化。他的出版著作有《銅色山:吉美林巴談往生蓮花生淨土》(The Copper-Colored Mountain: Jigme Lingpa on Rebirth in Padmasambhava’s Pure Land, authored with C. Partsalaki, 2022)、《亞洲文本與語境中的淨土:選集》(Pure Lands in Asian Texts and Contexts: An Anthology, ed. with R. Payne, 2019)、《光明的極樂:藏地淨土文獻宗教史》(Luminous Bliss: A Religious History of Pure Land Literature in Tibet: With an Annotated English Translation and Critical Analysis of the Orgyen-gling gold manuscript of the short Sukhāvatīvyūha-sūtra, 2017/2013)等。他亦是《牛津佛教百科全書》(The Oxford Encyclopedia of Buddhism)的聯合主編。

賀祺雅(Georgios T. Halkias),香港大學佛學研究中心總監,副教授。2006年,他於牛津大學獲得哲學博士學位,其研究課題為藏地語境中的淨土信仰。他的主要研究興趣包括佛教在藏地的早期傳播、喜馬拉雅地區的佛教、金剛乘的諸觀想體系,以及佛教與印度和中亞的希臘化。他的出版著作有《銅色山:吉美林巴談往生蓮花生淨土》(The Copper-Colored Mountain: Jigme Lingpa on Rebirth in Padmasambhava’s Pure Land, authored with C. Partsalaki, 2022)、《亞洲文本與語境中的淨土:選集》(Pure Lands in Asian Texts and Contexts: An Anthology, ed. with R. Payne, 2019)、《光明的極樂:藏地淨土文獻宗教史》(Luminous Bliss: A Religious History of Pure Land Literature in Tibet: With an Annotated English Translation and Critical Analysis of the Orgyen-gling gold manuscript of the short Sukhāvatīvyūha-sūtra, 2017/2013)等。他亦是《牛津佛教百科全書》(The Oxford Encyclopedia of Buddhism)的聯合主編。

Eviatar Shulman 舒爾曼(耶路撒冷希伯來大學)

舒爾曼教授目前為耶穌撒冷希伯來大學比較宗教系主任,以及亞洲研究系成員。他的研究主要關注佛教和佛教哲學的不同方面,近年來更致力於早期佛教,即巴利三藏的研究。其作品有多部,包括 Rethinking the Buddha: Early Buddhist Philosophy as Meditative Perception( 重新思考佛陀:作為一種禪修觀念的早期佛教哲學)(劍橋大學出版社,2014年),以及Visions of the Buddha: Creative Dimensions of Early Buddhist Scripture(想像佛陀:早期佛教經典的創意維度)(牛津大學出版社,2021年)。其中,後者提出了一個新的取向,以研究那些歸名于佛陀的早期經論的創作問題。

Yinggang Sun 孫英剛(浙江大學)

孫英剛,先後就讀於北京大學(本科、碩士)和普林斯頓大學(Princeton University,碩士、博士),獲普林斯頓大學哲學博士學位(Ph.D.)。先後任教於復旦大學、浙江大學。現為浙江大學長聘教授、歷史學院常務副院長(主持全面工作)、浙江大學佛教文明研究中心主任。中國魏晉南北朝史學會副會長、中國唐史學會理事、敦煌吐魯番學會理事。客座職務包括耶魯大學東亞研究客座副教授和研究員(Visiting Associate Professor and Research Fellow in East Asian Studies,2015年9月—2016年3月)、東京大學東洋文化研究所訪問研究員(2012年10月—12月)等、日本中央大學客座教授(2017年12月)日本國際佛教學大學院大學2014年度客員研究員等。

Norihisa Baba 馬場紀壽(東京大學)

馬場紀壽現為東京大學亞洲高級研究所的教授。他於2006年在東京大學獲得博士學位。他的研究興趣包括印度佛教和上座部佛教的歷史和思想、斯里蘭卡和東亞的關係,以及佛教的現代話語。他的研究方法是使用巴利語、梵語、藏語、漢語和日語文本進行比較。他發表了多篇英文文章,並出版了日文專書,包括《上座部佛教思想的形成:從佛陀到覺音》(2008);《初期佛教:追踪佛陀的思想》(2018);《佛教的正統性與異端:巴利宇宙城的誕生》(2022)。他獲得了許多個學術獎項,如日本南亞研究協會獎、日本科學促進會獎。他也擔任《國際佛教研究協會雜誌》編輯委員會的職務。

Zhe Ji 汲喆(法國國立東方語言文明學院)

汲喆,法國國立東方語言文明學院(Inalco)社會學教授、東語-聖嚴近現代漢傳佛教講座教授、中國研究系主任,法國多學科佛教研究中心(CEIB) 的共同創辦人與創始主任。他的主要研究領域包括近現代漢傳佛教、宗教全球化、宗教社會學理論及法國漢學。其著作有《宗教、現代性與時間性:當代禪宗的社會學》(Religion, modernité et temporalité: une sociologie du bouddhisme chan contemporain, CNRS Editions, 2016),主編有《二十世紀中國佛教的兩次復興》(與Daniela Campo、王啓元合編,復旦大學出版社,2016)、《得道與成聖——現代中國宗教權威的建構》(Making Saints in Modern China, co-edited with David Ownby and Vincent Goossaert, Oxford University Press, 2017)、《後毛時代的中國佛教》(Buddhism after Mao: Negotiations, Continuities, and Reinventions, co-edited with Gareth Fisher and André Laliberté, University of Hawai‘i Press, 2019)、《現代世界的思想者——齊美爾研究輯選》(與任強合編,商務印書館,2021)等。

汲喆,法國國立東方語言文明學院(Inalco)社會學教授、東語-聖嚴近現代漢傳佛教講座教授、中國研究系主任,法國多學科佛教研究中心(CEIB) 的共同創辦人與創始主任。他的主要研究領域包括近現代漢傳佛教、宗教全球化、宗教社會學理論及法國漢學。其著作有《宗教、現代性與時間性:當代禪宗的社會學》(Religion, modernité et temporalité: une sociologie du bouddhisme chan contemporain, CNRS Editions, 2016),主編有《二十世紀中國佛教的兩次復興》(與Daniela Campo、王啓元合編,復旦大學出版社,2016)、《得道與成聖——現代中國宗教權威的建構》(Making Saints in Modern China, co-edited with David Ownby and Vincent Goossaert, Oxford University Press, 2017)、《後毛時代的中國佛教》(Buddhism after Mao: Negotiations, Continuities, and Reinventions, co-edited with Gareth Fisher and André Laliberté, University of Hawai‘i Press, 2019)、《現代世界的思想者——齊美爾研究輯選》(與任強合編,商務印書館,2021)等。

網絡共同經理:

王麗娜(北京大學/中國國家圖書館):wang_shuwen@126.com

公關總監:

李佩儒(英屬哥倫比亞大學):carol.lee@ubc.ca